王国灿 赵宇澄

晨光漫过窗棂,恰是2025年4月20日巳时,谷雨时节。春末的微风裹着湿润,悄然潜入书房。案头一册摊开的《山谷题跋》,砚池里松烟墨渐浓,茶壶嘴正吐出一缕白气——墨之沉厚、书之清冽、茶之温润,在此刻交织成一场感官的雅集。

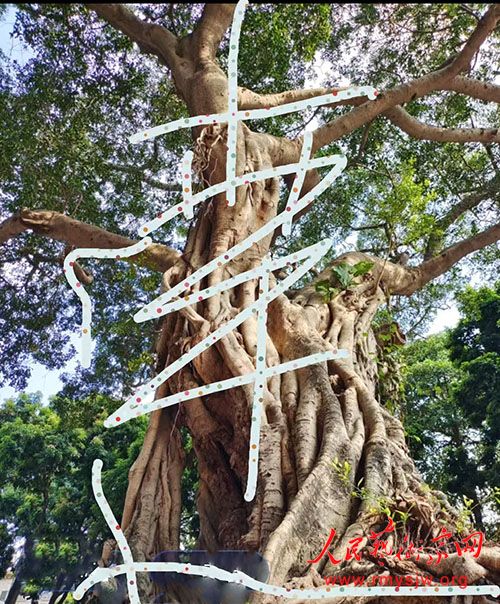

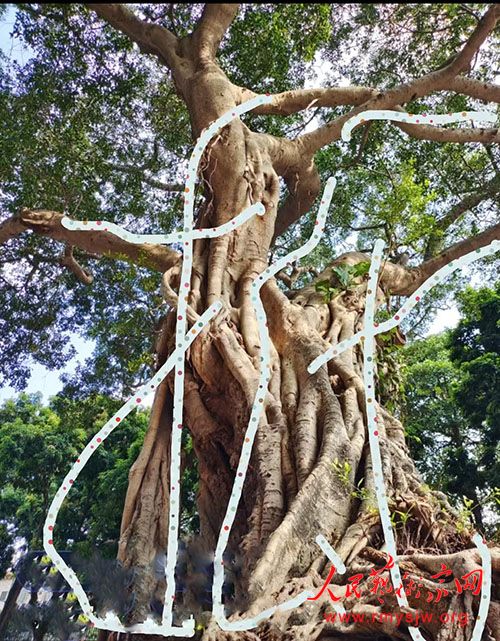

榕树下的石案上,一方砚台卧着,墨色浓稠如夜。华一江先生悬腕运笔,笔锋游走处,墨迹便如榕树气根般垂落纸面,虬曲盘绕,自成一体。那墨香便从纸上升腾起来,与案头书卷的油墨味缠绕在一处,又被茶盏里飘出的白雾裹挟着,在春日午后的光线里浮沉。

华一江

一、墨香:时间的凝固与流动

徽墨与宣纸相遇时,会发出细微的沙沙声,像春蚕食桑。华一江先生运笔的节奏,恰似榕树气根垂落的韵律:起笔如根系扎入纸纤维,行笔似枝干舒展,收笔处墨色自然晕染,宛如树冠投下的阴影。墨香并非单一的气味,它混合了松脂的苦涩、胶质的沉稳,还有宣纸吸墨后泛出的淡淡草木香。当这气息与书架上《快雪时晴帖》的印刷油墨味相融,便成了跨越千年的对话——新墨唤醒旧书,旧书沉淀新墨。

榕树的气根垂下来,在风中微微摆动,竟与纸上的字迹有几分相似。这树不知活了多少年岁,树皮皲裂如老人额上的皱纹,却年年生出新绿。华先生写字时,树影便斑驳地落在纸上,墨色里便掺了绿意。偶有榕树籽"啪"地一声坠在砚台旁,惊得茶烟一颤,墨香与书香便在这颤动里愈发地交融了。

童子来添水时,看见先生写罢的字摊在青石板上晾着。那些字个个如榕树般舒展枝桠,墨色深深浅浅,仿佛能听见树根在地下延伸的声响。风过时,纸角轻扬,未干的墨迹反射着天光,竟像是树影在宣纸上流动。

二、书香:文字的呼吸与生长

笔者在线装书的纸页翻动时,惊起了一丝混合着霉菌、淀粉浆与油墨的复杂气味。这味道在雨天尤其明显:书柜里的《陶庵梦忆》泛着潮气,与案边新购的《日本茶器图谱》的铜版纸味形成奇妙的对抗。而真正的交融发生在阅读时——当目光掠过苏轼"从来佳茗似佳人"的诗句,手中建盏里的老枞水仙突然有了诗意;当读到张岱描写雪夜煮茶,窗外恰有一片榕树新叶落在砚台边,墨色便染了三分文人气。

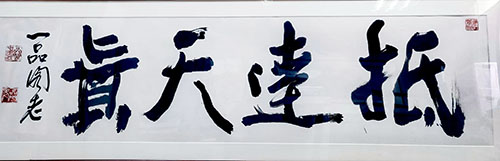

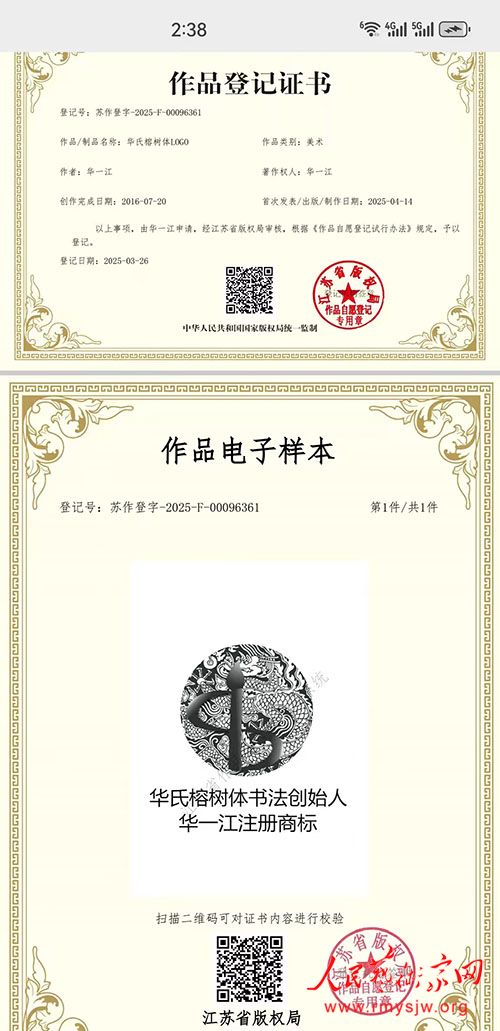

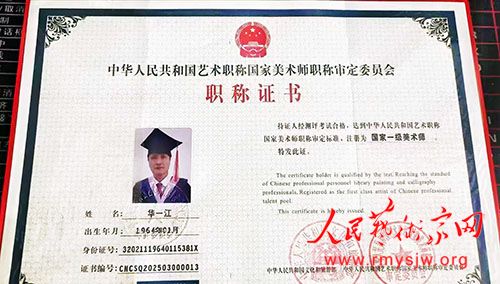

十分可喜的是2025年4月8日,中国华氏榕树体创始人华一江就知识产权已有国家版权局下证了榕树体注册商标L0G0,同时华一江先生在北京与苏东坡第32代世孙传人,联合国文化艺术基金会顾问,苏轼国际文化研究院院长苏德忠师兄,就榕树体代表作之一《抵达天真》的作品进行了研究剖析。华一江从苏轼《黄州寒食诗帖》"天真浪漫是吾师"中得到深耕并从榕树中探索到了抵达天真的无相境界。我们可以从天真二字中不难洞见"天"字的最后一笔就如无相天成中王羲之最爱的鹅头,鹅胫的神来之笔,而榕树体"真"字的繁体,更能体现出盘根错节的本真与古朴,隐喻着一位千年的老者在无相之中仿佛给世人传递着一种高维度的能量价值观。

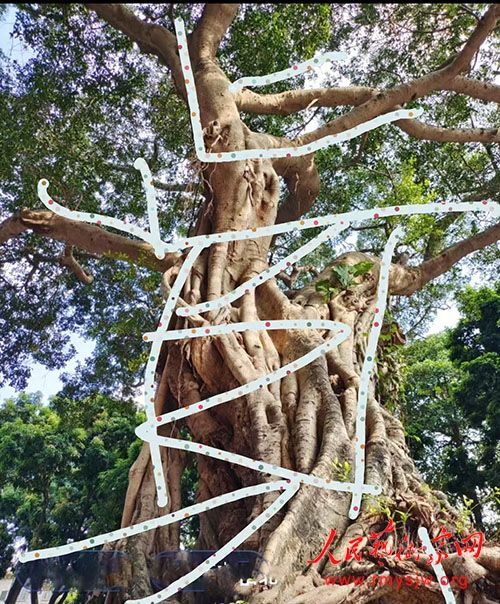

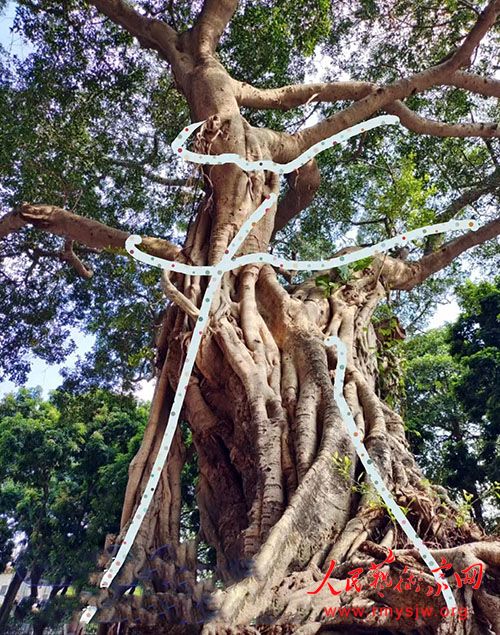

尼采说过,一个人纯然独创性,就是他能看得到的未必他人也能看得到。华一江先生探寻在榕树体左右上下支杆交叉中,搜寻出朴实无华的文字符号,并不需要娇柔造作的修饰,榕树体书法的美,在于自然在于纯然,一个纯粹的艺术家,在形而上现实存在中,不仅拥有一种高瞻远瞩的精神导向,更有一种坚定不移的文化信念,我们可以从鲜活的榕树体文字符号,看到转化为榕树体书法艺术,再现了大自然无穷的生命力。与其说艺术家再现自然,不如说揭示自然,因为更多的是一种自然生态植物,供氧给赖于生存地球之人类的呼吸与对话的启示,让我们又回归到了一种纯天然,而又相当自在的境界。

华一江先生笔下榕树体的书香,源于他的独立思想艺术,独立自然艺术,独立创新艺术,以大自然榕树中鲜活的符号为母本,为蓝本,为精神支撑,推动人与自然文字从抽象,象形转化为具象的植物榕树体书法艺术的范畴之中,这就是:发现十选择=创造!华一江先生植物类会呼吸的榕树体书法艺术,凝聚着中国艺术审美的新视角和心灵神韵的自然反应,以及天人合一的高维度的精神理念中的深刻理解,也是在大自然中某种偶然的惊天巧合。

三、茶香:空间的韵律与留白

茶是陈年的普洱,在粗陶壶里闷得久了,倒出来时竟有墨色。华先生呷一口茶,笔锋便愈发地沉着。茶香从唇齿间溢出,与室内的墨香一碰,便生出第三种气味来。这气味游荡在书架之间,抚过《兰亭集序》的拓本,摩挲着《祭侄文稿》的影印,最后栖在窗台那盆文竹上,不肯散去。

那只柴烧急须中的凤凰单丛,此刻正完成第七泡。茶汤从琥珀色转为金黄,香气也从蜜兰的浓烈蜕变成山岚般的清幽。这变化暗合了书法创作的节奏:初泡如篆书的圆融,三泡后似隶书的舒展,至尾水时已有了草书的空灵。茶气升腾间,书架上的《茶经》与砚台旁的《苦笋帖》仿佛被赋予了生命——陆羽与怀素隔着时空,在茶烟中执手言欢。

四、三味共生的精神气场

午后阳光偏移时,墨香会沉淀为底色,书香浮动在中层,而茶香始终缭绕于上层,形成立体的气味景观。这种交融不是简单的叠加:墨的滞重被茶的轻盈化解,书的理性被墨的感性滋养,茶的短暂性又因书的永恒性获得超越。恰如此刻——蛇年暮春的十点二十四分,榕树影在宣纸上移动,茶渣渐渐沉入壶底,而刚写完的"吃茶去"三字,墨迹未干处正反射出细碎的光斑。

这三味构成的,实则是文人精神的自留地:以墨定静,以书致远,以茶观照。当三者达成平衡时,斗室便是山林,刹那可成永恒。

令人高兴的是,由纽约中美新闻社,世界艺术家联合总会艺术人才基金会己向世界联合国总部大厦文化基金会递交了"关于中国华氏榕树体华一江书法艺术在联合国大厦国际文化基金会举办展览的报告"拟定在2025年10月举行。

当日影西斜时,华先生搁了笔,将残茶泼在榕树根下。墨香、书香、茶香,三者早已分不出彼此,都随着那茶水渗入泥土去了。唯有树上一片新叶落下,正盖在砚台的残墨上,叶脉与墨痕重叠,倒像是又写了一个字。

哦,美哉,华一江先生独创的榕树体书法!

(编辑 王俪)